ホアンジュウ18番遺跡(発掘場)

ハノイの二回目の旅として、取りこぼしてしまっていた場所をテクテクと。訪問してみることにしました。

2回目のハノイの旅【8】Dec 29, 2019~Jan 04, 2020

混み合うところを避けながら、歩いてみます。

意外とツアーなどに参加すると、車窓見学だったり省略されてしまいそうなところが多いと思います。また、せっかくなので旧市街を形成する36通りエリアの確認をしています。

また、古都ホアルーから遷都してできた「タンロン遺跡」がハノイ城言われ城壁で囲まれていた場所をおおよそですが、見てみていと思います。

宿泊したホテルはホアンキエム湖の北側していました。ドンスアン市場近くで、ハノイの36通りエリアを選んでいます。旧市街の商業地区の中心といってもいいようです。

ハン(Hàng )という通りが多いのでそう感じます。このHàng は、品物とか商品とかの意味があるのを知ってなるほどと思ってしまいます。

また、旧市街に対して新市街があるのでどこまでが「旧」と呼ばれているかが興味を持ちます。

旧市街の36通りエリアの東・西・南・北

36通りエリアとは!おおよそ、ピンクで囲ったエリアです。

ホアンキエム湖のハンダオ通りからドンスアン市場へ中央を抜け給水塔までを基点として東西南北に広がっています。

ハンダオ通りのザルのお面

東は、アメリカ軍のの爆撃を受けながら落ちなかった橋で有名なロンビエン橋の手前にある現在のロンビエン鉄道駅あたりです。

左折して50m行くとロンビエン駅です。

ドンハー(東河)門は、主要道路として混み合っていた。

ドンハー(東河)門のあるハンチエウ通りを過ぎて南北に走るチャンニャットズアット通りまでが東のエリアでしょうか。

南はホアンキエム湖のあるハンガー通りからカンゴー通りの周辺を囲みます。

12月30日、ホアンキエム湖前のカンゴー通りでは、年越しのためのPAを設置中

さらに、北側は、給水塔のあるロータリーのハンダウ通りです。

給水塔の前のハンダウ通りの交通量がすごい。

そして、西はベトナムの国営南北鉄道の線路がある、今回絵画の通りのなっていた「フンフン通り」あたりまでを言うようです。

フンフン通り

そしてその中心となる、ホアンキエム湖からハンダオ通り・ハンガン通り・ハンドゥオン通りと北へ続くドンスアン市場があります。

週末の夕方から歩行者天国になり、この通りは、ナイトマーケットで、埋め尽くされてドンスアン市場まで続きます。

ハノイ最大の卸売中心のドンスアン市場

今回は、日程的にこのハノイのナイトマーケットには行きませんでしたが、前回の2015年の時は、その人の多さに圧倒されました。

週末「ハノイのナイトマーケット」は、ホアンキエム湖からドンスアン市場まで :2015.05/03撮影

東南アジア全般で、経済が発展している様子を感じ取れるのは、夜から朝方まで続くナイトマーケットの出店者とそこに集まる人々です。観光客だけではなく、地元の若者達も購入する場になっています。

ホアンキエム湖からドンスアン市場からおよそ800m、賑やかな週末が待ってます。都市が老化していないすごさを見せつけられます。今回は、ホアンキエム湖で12月31日、2020年のカウントダイン年末年始のイベントが行われていました。

タンロンの城壁はどんな範囲だったか-東西南北

その線路を越えた中心に、前回のハノイの旅で歩いた「タンロン遺跡」があるます。今では遺跡のスペースしか残っていないのですが、それを中心にして広く城壁が作られていました。北は、現存するバック(正北)門がある場所です。

1902年には、無くなっていたというタンロン遺跡の外壁

タンロン遺跡はハノイ城とも言われているので、まわりは城壁に囲まれていたとされ、そこには、バック(正北)門を含めて大きな5つの門があったようです。

さらに、当時は、この城壁の中を「ハノイ(タンロン)」だったようです。その後、都市開発によって城壁や塀が取り除かれていきます。

北門と呼ばれるタンロン遺跡城壁として唯一残っている北側の壁

1882年4月25日、フランス軍がホン河(赤河)より艦砲射撃の跡 :戦艦が新しすぎイメージです。

向かってバック(正北)門の左側から入ります。

ただし、こちらからは、直接タンロン遺跡(有料)には行けません。一度出て塀に沿ってホアンジェウ通りを南へ歩くとタンロン遺跡の入口があります。今回は、大型の観光バスが止まっているのでパスしました。

このときは、タンロン遺跡の道をはさんで向かえ側にある「ホアンジュウ18番遺跡(発掘場)」に入場しています。

バック(正北)門の内部空間は展示室になっています。

バーデン広場からホーチミン廟を包むように城壁があったようです。

南側は、軍事博物館を越えて、文廟の手前までの広範囲を占めていたようです。

国旗掲揚塔(フラッグタワー)1940年代日本が電報局として使用していたことも

1940年代、「大東亜共栄圏」をめざしていたころ日本(軍)が電報局として使っていたようです。そのため、何か複雑な心境にもなりますが、日本の敗戦後も駐留していた日本兵(人)がフランスのベトナム侵攻をとめるために、ベトナム側として共に戦った様子がここの戦争記念館にあります。

現存していないタンロン城壁の外になるのですが、交通量の多い通りに囲まれている文廟は、外の喧噪を忘れさせてくれる壁に囲まれています。

文廟

ホアンジュウ18番遺跡(発掘場)へ

オススメのコースとしては、タンロン遺跡を見たら、この発掘場へ足を運ぶのが効率がいい。

・・・と言っても5年前は、目の前にありながらパスして帰ってしまった。帰国日というのもあったし、今回と違って気温も高くホアンキエム湖近くから歩いての往復はちょっとしんどかった。

ホアンジュウ18番遺跡(発掘場)の入口

奥の建物で、入場券を購入する。

なんと中国語のパンフでした。

タンロン遺跡の入場と同様、今発行してもらった「プリペイド型のカード」はすぐに吸い込まれて入場が完了します。

自動改札方式です。

タンロン遺跡の方は大型バスが止まっていましたが、こちらの見学は、ぽつりぽつりと個人の観光が多いようでした。

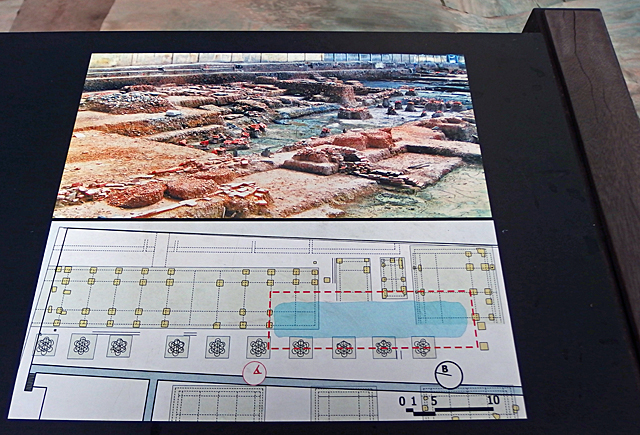

ここは、国会議事堂の移転計画に基づいて、この土地を調査したらタンロン(ハノイ)の歴史を示す古都ホアルーから李朝が遷都した時代からの他国などの文化交流などが発見されたのでその部分に屋根を設置して展示しています。

見学順路に従い整備されたレンガが敷かれた道を進みます。目の前には移転後に建設された国会議事堂があります。

国会議事堂

当時の王朝の作りは、木造だったため基礎となる土台などが残されているようです。

王朝の基礎部分や住居の土台

木造建築跡の保管によくある雑な扱いはしていません。

遺跡跡に入ります。屋根がついて保存されていますが当時の建物の現存するのものがないのは仕方がないところでしょう。ここハノイ(タンロン)から、フエへ遷都したときには、ここで解体し、移動して後再び建てているようです。

見学通路は、整備されているので見ながらの移動が楽です。

発掘現場跡は貯水池を中央にして左右に分かれています。

ここら辺までは、人がいなかったのですが地元の修学旅行生のような集団が押し寄せてきました。あっという間に追い越されてしまったのですが見学のメインは違う場所にあって、雨が降ったり止んだりとしているので、急いでいたのかもしれません。

写真には発掘の作業の人が写っていませんが、実は通路の下で休憩中でした。

井戸がキレイに残っています。

やっと、遺跡巡り好きを満足させる場所に来たような気がします。タンロン遺跡と言えば、端門・敬天殿・後楼などが必須の観光ポイントで、詳しくみてまわると思った以上に時間を必要とします。

一日で、二ヶ所と正北門とじっくりまわるのは、意外に時間が必要かもしれません。ついでにフラッグタワー(国旗掲揚塔)に登ってタンロン遺跡を眺めるというようなプランをいれるとなると駆け足になってしまいそうです。

今日も弱い雨が降ったり止んだり、土台とは言え屋根付き保管がいいです。

雨期はスコールから守るため屋根付きの保存で状態の劣化を避けています。

一度、野外へでると発掘した展示物が保管されている「タンロン遺跡出土遺物展示館」があります。規模は大きくないですが、貴重な出土遺跡と当時の文化交流で得た陶磁器などが時代背景の流れに沿って展示してあります。

タンロン遺跡出土遺物展示館

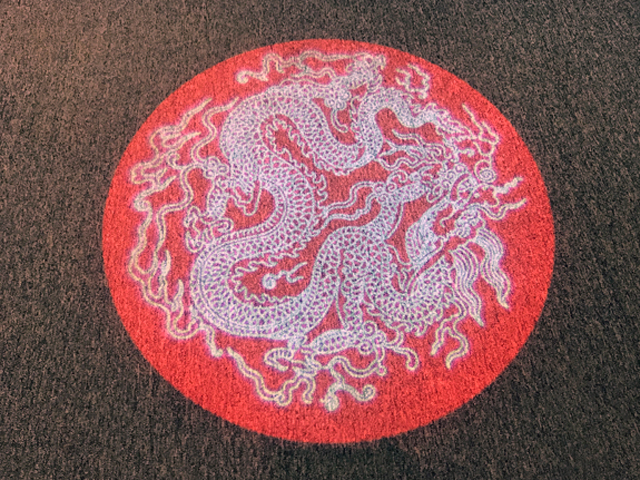

天井から投影されています。「龍が空へ昇る(タンロン)」

古都ホアルーの李朝の都を移すときに、李太祖(リー・タイ・ト)が現在のハノイに訪れた時に「大羅(ダイラ)から黄金の龍が昇る姿を見た」と言う言い伝えがあり「Thang Long」は 昇竜 の意にちなんでいるのかも。

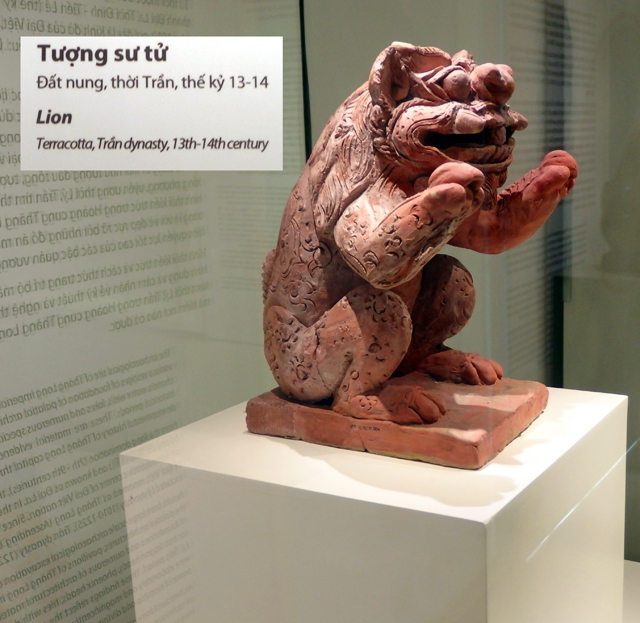

タンロン王朝のテラコッタ13~14世紀のライオン

このような、置物のほか陶磁器などが展示されていて当時の交易の中心だったことが垣間見えます。

タンロン遺跡出土遺物展示館を一度出て最後の発掘場所があります。

ここハノイの街を歩いて見ると、ホアルーの水害に弱い地形に比べて、広い平地が続きアップダウンがないので歩きやすいと思います。それを裏付けるように「小倉貞男氏の著書 ヴェトナム 歴史の旅」の一節を引用させてもらう。

「・・・この都は北、東南、西への軸がはっきりおり、山並みと川がうまく噛み合っている。この地形は広大な平地であり、山野は開けている。住民は洪水からうまく守られている。・・・」

というように、タンロンに都を遷都した理由としては「大羅(ダイラ)から黄金の龍が昇る姿を見た」というよりも信憑性が強いように思う。

入口ある「ホアンジュウ18番遺跡(発掘場)」の看板

ここから、さらに南に「テクテクと。」下っていき、バイクや車の音から耳を休めるために「文廟」へ向かうことにします。

ベトナムの老舗大学「孔子廟」とも言われる文廟へ

東南アジアで雨というと「スコール」のような強くはげしいものを想像する。今まで、雨というとそういうものと思っていました。ところが、シトシトと降りいつの間にか止んでます。かといって日本の雨降りのように気温を大きく下げて寒くはならず、ウインドウブレーカーを着ると蒸し暑い感じがしてきます。

国立記念碑

歩き続けて、タンロン遺跡側から来ると一番遠い南側のクオックトゥザム通りに「文廟」の入口があります。

文廟のチケット30,000VND

チケットを購入して、文廟門と呼ばれる場所にやっと到着です。

文廟門へ到着

フエの阮(グエン)朝王宮の王宮門でもそうでしたが、かつて一般市民は、左と右の門(現在閉まってます)から出入りして現在チケットを確認する中央の門は、皇帝だけものだったようです。

文廟門で見逃しやすいのは、向かって右には権力の象徴として「(下り)虎」が、左には、タンロンの遷都の理由にもなったとされる、昇り龍のレリーフがある。ちなみに、この昇り龍は、幸福と成功を表しているようです。

※虎は山から下りてきて人々を守るという意味があるようです。

アップをしてみました。権力の「下り虎」、幸福と成功の「昇り龍」

古都ホアルーもそうでしたが、門をくぐるとレンガを敷いた道に続いていきます。人気の観光地なのか随分人が多いです。

屋根で鯉が踊る大中門

ここら辺から塀の外との空気感が変わって耳に優しいゆったりとした音の響きです。学びの世界としての役割がちゃんとしているのでしょう。

ハノイのシンボルマークとして使われている「奎文閣」です。ハノイの街を歩いたり車窓で何気なく目に飛び込んでくるのでイメージをイラストにして見ました。

何となくハノイに来ると、目にするマークです。

「奎文閣」の写真と比べてどうでしょうか?

この門は100,000VNDの紙幣にも使われているので、ベトナム国民のシンボルだと言う事も納得です。

奎文閣は、1802年に建築されてベトナム建築の代表的なものとされています。

ティンエンクアン池の周囲には、科拳の合格者の名前と出身地を刻んだ石碑が並んでいます。

石碑はすべて亀の甲羅の上に

科拳の合格者82基がおかれています。

先日ガイドさんに教えていただいた、寺や神社などの入り方は、ベトナム流儀で「右側から入る」を実践してみます。

奥に、大成門の奥に大聖殿がみえます。

大聖殿の前はこんなに静寂があるように見えますが、さすがに人気のスポットです。

多くの観光客がいて写真のアングルには困ります。

漢字文化圏ではない人達は興味津々です。近年はベトナムの人も昔使っていた漢字は理解できないようですから、貴重なコーナーです。

ミュージアムショップ

ベトナムの学生達は、受験シーズンになるとここへ来るそうです。神頼みや神にすがる気持ちなどは、どこの国でも一緒なのかもしれません。

孔子像

かつてのタンロン城壁があった場所に一番近い位置にあったのが「国子監」です。

大きな鐘があります。

国子監の1階に入ると大学の講師「チュウ・ヴァン・アン」が中央に構えています。

2階に上がると、文廟に関連した皇帝が祀られています。建立や科拳、儒教といった分野に功績を残したとされています。

ここまで歩いてこれたのは、いつもの東南アジアの30℃付近の気温と太陽の陽の光がなかったことだと思う。決して暑くはないが寒くもないからです。

文廟も一通り見終えたので、ホテルに戻ることにする。

ホテルの帰り道ゆっくりと陽が落ちていく。ここ文廟に来た12月31日、ホアンキエム湖ではカウントダウンが行われるのは準備をしていてわかっていました。

前回のハノイの旅で最初に入ったカフェ。ホアンキエム湖南側にある「カリナカフェ」は満席。

それに参加して、ハンダオ通りからドンスアン市場前を通り、ホテルに2020年の新年を歩くのもいいかな、と思ったけれど明日はドゥンラム村へ朝からの予定が気になっています。

線路際ギリギリの店

カフェが多く並んでいるので、休憩しようか思案中!時間帯でいうと汽車は来ないので踏み切りから撮影。

Happy New Year!2020

ホテルでは、ちょっとしたカウントダウンのパーティが開催されていたので、ロビーで相方乾杯します。

このあと、ホテルの前の道路は明け方まで渋滞しているし、若者が多い国のすさまじいパワーで、新年をむかえることになったわけです。

年度が変わった朝方まで、渋滞は続き、エンジン音とクラクションが雑じる。

ただ、タクシーをチャーターするまでもないですし、シクロならどう見ても歩きより遅い気がします。

今回は前回行けなかった「ホアンジュウ18番遺跡」にも足を運ぶことができました。このような遺跡があったおかげで、歩く元気が生まれました。タンロン遺跡などは、観光バスが多く止まっていますが、向かえ側にある遺跡の発掘現場に対照的に人は少なかったです。