世界遺産富岡製糸場とわたらせ渓谷鐵道の旅【1】Jul 13, 2019~Jul 15, 2019

ANA050便は7:30分が定刻です。

最近は、マイカーを使わずに旅をするマイブームをやっている関係で、新千歳空港まで札幌駅からJRの快速エアポートを使う事を考えていた。

ただ、タクシー(ハイヤー)の配車が、出かける時に迎えを頼む方式なので、仕方がなくいつもと同様に空港まではマイカーを使う事になってしまった。

今日は群馬県に認定された世界遺産の富岡製糸場が楽しみです。

新千歳空港国内線の7時

1階はガランとしているが、もうすでに手荷物検査場には、地上係員に促されて列を離れて先にさせてもらうくらい時間が迫っている。

羽田までのフライトの約1時間半は、一日の体調を整えるような時間であっという間に到着したような気がする。

モノレールに乗り換えて浜松町から山手線か京浜東北線に乗り換えでと言う東京ではありきたりのルートである。

東京駅から新幹線に

いつものようにモノレール乗り場を目指しています。

もう一本前の便で高崎へ行けたようですが、高崎には11:45分着で計画通り昼前に到着できます。

えきねっとで事前購入

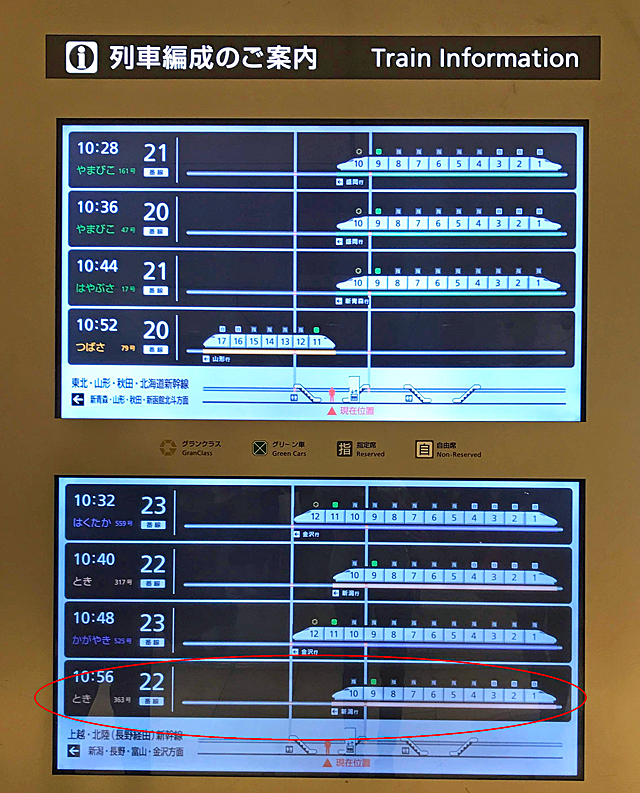

10:16分発「とき315号」というのもあり、この後の10:40分発の「とき317号」も間に合ったことになります。羽田空港までが順調だったのでこんな事言えますが、昼前に高崎が計画だったので良しとします。

ホームの案内22番乗り場です。

皆さん「撮り鉄」になっています。落ち着いたところで私もパチリ!

遠い世界に連れてってくれそうで夢がいっぱい。

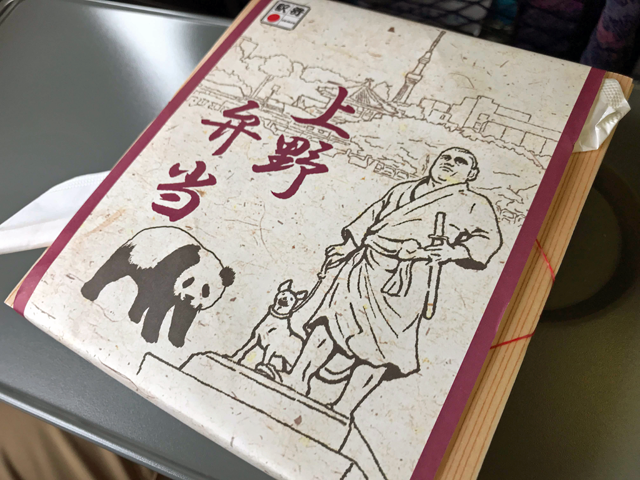

1時間も乗車時間がないのですが、この時間に朝食兼昼食を食べるように弁当を購入してあります。きっとこれを最後に夕食時間までゆっくりと食事は無理なようなスケジュールにしてあります。

上野弁当は煮物と白鮭と大きな梅干しといった和食系

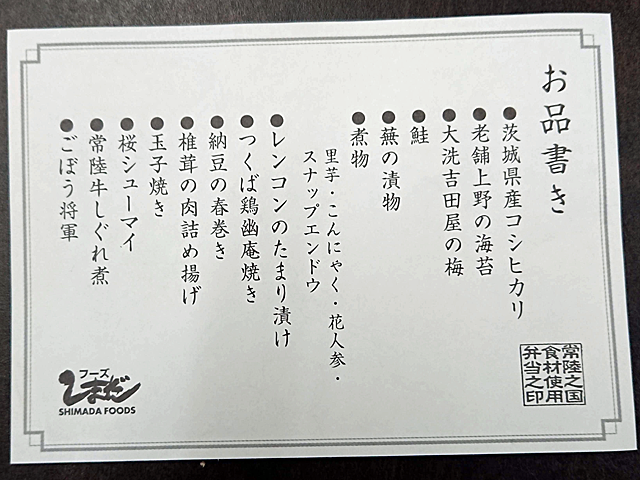

お品書きが入ってました。

弁当を食べ終わると到着といった感じで慌ただしい感じです。

高崎駅に到着です。群馬県ふるさと伝統工芸品の「高崎だるま」が出迎えてくれます。

縁起物の高崎だるま

高崎だるまは、昔友人からのプレゼントとしていただき大切に保管しています。

その時、「七転び八起き」の由来を聞きました。その友人の実家では、当時養蚕を営んでいる農家でした。

祖母が主にやっていて、蚕などを見せてもらった事があります。そのなかで、養蚕にとって欠かすことのできない守り神だったと知ったのです。

日本の国策であり富国強兵を担った「蚕(カイコ)」の生産を願う気持ちを祀った「だるま」の文化的意義を感じるところです。

七回転んでも八回起き上がってこれたのは、この群馬の達磨のおかげです。

私の所に来てプレゼントされたままのプレーンな状態です(写真加工で中心の名前消してあります)が、自分をいつでも守ってくれたのだと思っています。

高崎駅から上信電鉄の高崎駅へ

JRの高崎駅から案内に従って階段を降ります。

昔の高崎駅が描かれたタイルが目にはいってきます。

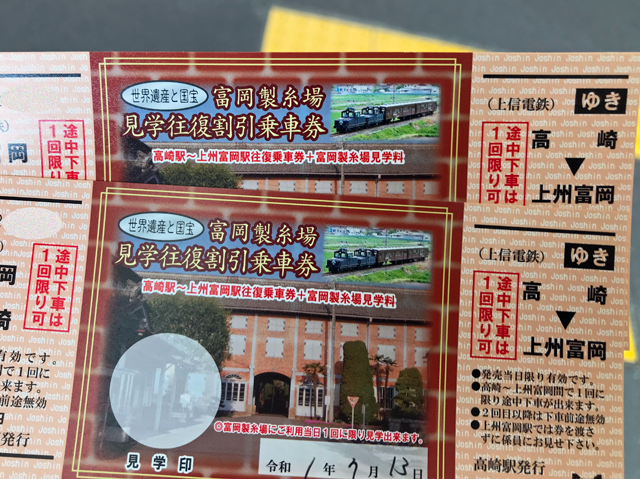

上信電鉄の高崎駅窓口で、富岡製糸場の見学と往復の乗車券がセットになった割引券を購入。

富岡製糸場見学往復割引乗車券。2,140円で440円のお得。

JR高崎駅から、乗り換えで上信電鉄の高崎駅についたのは、11時50分なので5分ほど、特に迷う事無く隣のホームに来たという感じです。

上信電鉄のホーム

冷房や自販機がある車内で待つこともできます。「絲綢之間(シルクの間)」と書いているのが粋です。思わず「NHK特集 シルクロード」のテーマ曲、喜多郎「絲綢之路(シルクロード)」を思い出しました。

電車型待合室「絲綢之間(シルクの間)」

12:13分発で、世界遺産の富岡製糸場がある上州富岡駅を目指します。

下仁田方面から入ってきた車両が、折り返すようです。

富岡製糸場の最寄りの駅は、上州富岡駅です。高崎方面から行くとアナウンスで「東富岡」など「・・・とみおか」と聞こえてくると緊張します。また、上州富岡駅をはさんで次の駅も「西富岡駅」です。

駅前では、キャラクターの「お富ちゃん」が出迎えてくれます。

お富ちゃん

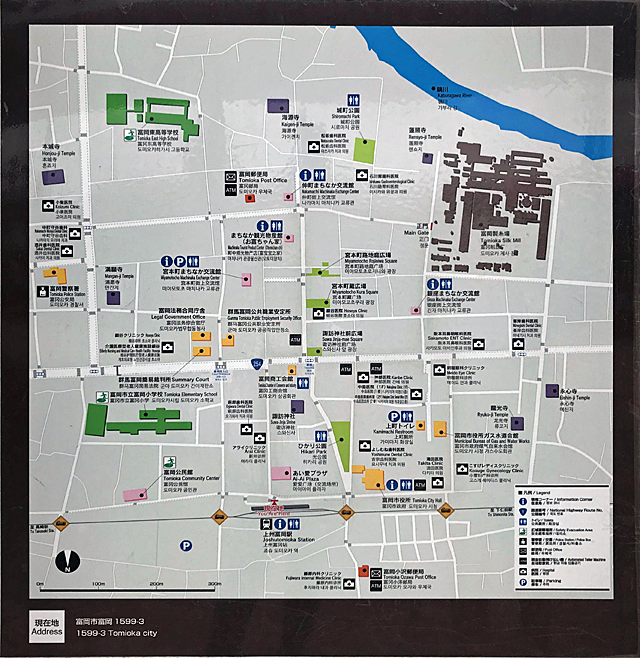

「まちなか周遊観光バス」を使う事も考えましたが、地図をみると歩いた方が良いように思います。

上州富岡駅前の案内図

さらに、Googleマップでルートを検索するとおよそ10分位です。

路面にも案内が・・・0.8km

徒歩でもわかりやすい位置に案内表示があります。

あと5分も歩けば到着と言うところで、

絹の商品のデモに出会います。ちょっと興味があったので・・・コスプレに吸い込まれていきます。熊野の筆は全国的に有名で「絹の熊野筆」と書いてあります。

絹のブラシ屋さん「絹のヒロイン」

洗顔筆なのですが、何か良い感じがします。

富岡製糸場の近くに移転オープンされたそうです。

世界遺産 富岡製糸場

やっと、本来の目的の富岡製糸場の券売所の前に到着しました。

10分ほどで到着できるところを30分ほどかけて到着?

「富岡製糸場見学往復割引乗車券」を購入済みなので。その券を見せて「見学印」をもらいます。

個人客よりも多くの団体客が来ていました。

正面に見える東置繭所(ひがしおきまゆじょ)の中へ入ると「解説員によるガイドツアー」があると聞いたので、その集合場所であるテントにいくことにする。

解説員によるガイドツアーの券を購入します。1人200円

音声ガイド機を借りる方法もありますが、「解説員によるガイドツアー」と同じ料金(200円)でした。また、持っているスマホで聞く(無料)ことも可能でしたがこれからの移動にも使うスマホのバッテリーに持参しているモバイルバッテリーを使うのは避けたいと思いガイドツアーとなりました。

ガイドツアーが始まりました。

レンガ造りの建物に特徴があり、レンガの積み方にはイギリス式とフランス式があって、この富岡製糸場は、フランス人のフランソワ・ポール・ブリュナが生糸製造の指導にあたったこともありフランス式のフランドル積みが特徴です。

また、この製糸場の建造にあたり図面をおおしたのもフランス人のオーギュスト・バスティアンで、当時西洋建築に取り入れられていた「木骨煉瓦造」という物でした。これについては、相方が詳しく「世界遺産学部」でレンガ建築について学んでいます。

検査人館

生糸の検査をしたフランス人の住居として建てられたもので、外観のみの見学らしく内部の豪華さに振れることができないのは残念。

繭から生糸をとる「繰糸所」

「繰糸所」は大型機械が入る関係で、内部に柱が無い構造が特徴です。

また、屋根の上に小さな屋根があるのは、繭から生糸を取るとき使うお湯から立ちのぼる蒸気(湯気)を逃すためにに作られています。

天井を見ると圧巻でした。天井の一番高い部分に蒸気を抜くための構造になっているのがわかります。

トラス構造の屋根部分。中央に柱が無い。

機械の大きさや長さもそうですが、天井の作りに見せられます。

ニッサンHR型自動繰糸機

健康管理も社内にある充実ぶり。

診療所

世界遺産登録記念銘がブリュナ館の近くの丘にあります。

世界遺産登録記念銘

ブリュナの住宅はさすがに立派です。民間に払い下げられた後は、工女などの教育する場としても活用されていたようです。

ブリュナの住宅

世界遺産の遺跡跡の魅力ある見せ方

蚕種製造所の基礎の跡が見つかったようです。これは、木造建築のため無くなったのか、取り壊されたのか?

蚕種製造所 (富岡製糸場2019.07.13)

世界遺産として「何とか跡」ほどスルーされる場所はないと思います。「富岡製糸場と絹産業遺産群」の指定のなかで、絹産業遺産群の部分を示すのであればもう少し展示の工夫があってもいいように思います。

ブルーシートが目立ちます。(富岡製糸場2019.07.13)

貴重な構造物の保管場所と言う事がわかります。

危ないから入るなというスタンスはいただけないように思います。

整然と置いているように見えますが。。。(富岡製糸場2019.07.13)

インドネシアの世界遺産ボロブドゥールには、参考になる「見せる展示」方法があります。

ボロブドゥールの遺跡跡から発掘した貴重なもの (Borobudur 2016.04.30撮影)

手入れされているところに置かれるだけで、遺産の価値は違ってくるように思います。そのために、働き手のワークスタイル(制服を着ています)が生まれていることも確かです。

管理の手を緩めずに、しかも見せる。(Borobudur 2016.04.30撮影)

やはり覆い隠すよりも、現在進行形を見せる方が見学者として満足度が高いように思います。

(富岡製糸場2019.07.13)

寄宿舎の状態もあまり良くないように思います。もちろん内部には入れません。生活の様子などを文献などの資料から再現してもらいたいところです。

工事中の部分もわかるのですが、少しずつでも建物内を見る事ができ、当時の生活を感じさせる部分があってもいいように思えます。

ここの世界遺産で気になるところが2点あります。

世界遺産の中心的建物としては、期待を膨らませて来たのでちょっとがっかりです。

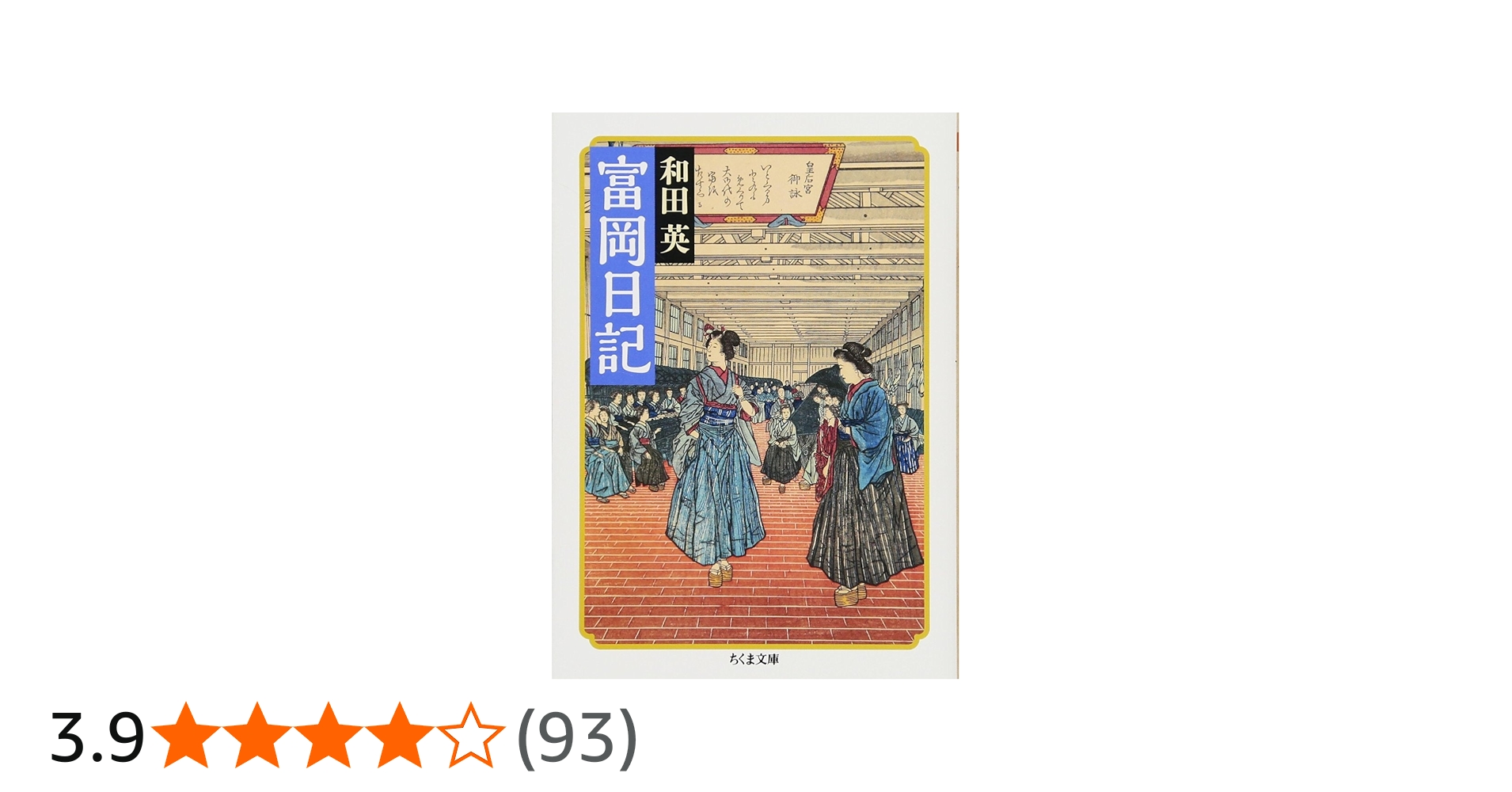

この富岡製糸場で伝習工女となった和田 英(わだ えい)さんの「富岡日記」があります。

文庫本なら700円以上ですが、Kindleで今なら90円で読めます。

私の父は信州松代まつしろの旧藩士の一人でありまして、・・・

から始まり、ここの工女さん集めがいかに大変で、そのひとりとして働きはじめた日記です。

当時は、和田 英さんによれば「やはり血をとられるのあぶらをしぼられるのと大評判になりまして・・・」という位信用がなかった仕事だったと推測されます。

明治に国をあげての政策の記録が残ります。日記なのでその時々の生活や仕事の状況も見えてきます。

その100年ほど前の工女の世界観が、この富岡製糸場で感じられたならと強く思います。

一度、上信電鉄で高崎駅に戻って、信越本線乗り換え、だるまのふる里の「群馬八幡駅」から八幡八幡宮(やわたはちまんぐう)を目指します。

まもなく、高崎駅への上り電車が到着します。

再び上州富岡駅へ

実は、相方が子供の頃1年半くらい過ごしていた街の神社です。境内で遊んだ記憶が残っているそうです。

上野国一社 八幡宮(うずけのくにいっしゃはちまんぐう)

「上野国一社 八幡宮」に向かうことにします。

そのあと、今日中に再び高崎に戻り、両毛線に乗り換えて桐生駅まで行くため、急いで乗り継いで行くことにします。

今回は高崎駅から桐生駅へ急ぎましたが、駅前にあるアパホテルは鉄道好きなら眺めのいいベストポジションの部屋もあったりします。また天然温泉大浴殿があるので、旅の疲れを癒やすことができて人気のホテルとなっています。

あと、決めてになったのは、当時キャンペーンをやっていたQRコード決済「PayPay」使えた事です。